来源:新华每日电讯 时间:2025-10-13 23:19:39 热度:919 播放

结节算不算一种病?它是癌症的“前兆”吗?

十多位国内外医学“大咖”在接受“新华深读”栏目采访时表示:结节检出率升高,核心原因是检查设备精度的显著提升,让过去难以发现的微小结节“无所遁形”。从结节本身的性质来看,绝大多数结节都不是癌。临床数据显示,90%以上的结节属于良性,盲目手术切除反而可能损害健康。

如何科学应对结节?

本文约8000字,阅读时长约20分钟。

湖北武汉市民陈先生最近体检时,发现肺部有结节。“人一下就蒙了。”他心里不踏实,网上查资料,结果仅在一个平台上,关于“肺结节是不是肺癌前兆”的回答就有1.2万条之多。

随着医学影像技术的进步和体检普及度的提升,甲状腺、乳腺及肺结节的检出率呈上升趋势。体检报告上的“结节”一词,成为许多人的“心结”。

其实,研究表明90%以上的结节为良性,并非恶性肿瘤,绝大多数无需临床干预。

但是,东南大学附属中大医院肺结节中心研究人员对就诊的肺结节患者进行的抽样调查显示:女性患者焦虑发生率为55.4%,男性患者为37.2%,总焦虑发生率为47.48%——接近半数就诊患者因结节而焦虑。

那么,科学应对结节的基本策略是什么?如何防范虚假信息对公众的误导?

检出率不断攀升

浏览社交媒体上的相关讨论,会令人产生一种印象:有结节的人真多啊!“甲状腺结节惊魂记”“肺结节集合,大家一起抱团缓解焦虑吧”等帖子引发大量讨论。

“甲状腺结节随访了两年多,每天都在煎熬中度过,甚至觉得在‘养毒瘤’。”

“22岁,8×7mm磨玻璃肺结节,医生说考虑早期病变,感觉天塌了……”

平台数据显示,相关网页日均浏览量超10万次。其中类似“每天生吃三头大蒜可消结节”的养生类“偏方”回复,占比达到27%。

于是,有人选择每3个月就体检一次,还有人选择把微小结节直接切除。

那么,到底有多少人检出结节?

一份2024年对武汉市体检人群的抽样健康报告显示:女性体检人群乳腺结节检出率在5年间从25.3%快速上升至35.7%。

一份2024年度健康体检大数据蓝皮书显示,肺结节检出率由2023年的52.6%上升至2024年的59.3%;在甲状腺结节筛查中,35岁以上的男性和女性的结节检出率均呈现持续上升趋势。

检出率升高,是不是意味着结节发生率也比过去高了?并不。

结节检出率指通过CT、超声等影像学检查发现并确诊的结节比例,受检测技术灵敏度、设备分辨率、样本群体及医师经验等因素影响,不同地域和群体间的差别较大;结节发生率则指在某一特定时间点,特定人群中患结节的总概率,包括新发生和既往存在的。

专家普遍认为,确认结节发生率,需要通过针对特定人群长期随访来验证。现有的数据多源于体检机构的检出率,而非结节的真实发生率。一些人体检报告里刚出现的结节,很可能多年前就存在,只是当时没被发现。许多结节“早已有之”,仅凭结节检出率高就得出发生率也一样高的结论是不科学的。

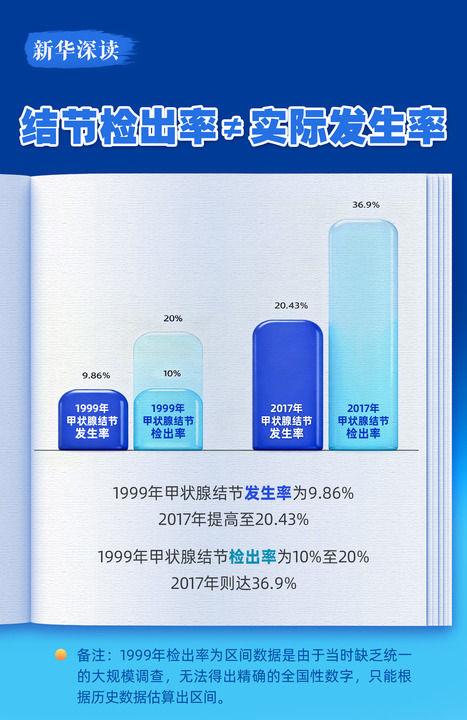

鉴于大规模结节发生率调查通常较长时间才进行一次,我们以一组甲状腺结节数据为例。一项由中华医学会内分泌学分会组织全国31个省份内分泌学分会共同完成的研究显示,1999年甲状腺结节发生率为9.86%,2017年提高至20.43%;而从检出率方面来看,据美年健康产业研究院,1999年的数据为10%至20%,2017年则高达36.9%。

特别值得注意的是,专家表示,我国进入人口老龄化社会,也在一定程度上影响结节的临床发现。截至2024年末,我国60周岁及以上老年人口超过3.1亿人,约占总人口的22%,这意味着因自然衰老引发的结节问题日益凸显。

专家解释,随着年龄增长,人体器官逐渐退化,特别是老年人的免疫功能衰退,对异常细胞的清除能力减弱,致使结节发生率增加。女性绝经后雌激素下降等也会促使结节形成。

从全球看,中国人的结节发生率、检出率与世界平均水平差不多。全球医生组织是拥有包括165个国家注册医疗机构和医生资源的国际性行业协会。该组织中国代表处首席代表时占祥告诉记者:“中国成人与美国成人的结节(如甲状腺结节、肺结节、乳腺结节等)检出率总体相似;中国人群与亚洲其他地区(包括日本、韩国、新加坡等)的结节总体检出率,也未发现明显差异。”

国际学术期刊《胸部疾病杂志》去年7月发表的一项由中外科研团队联合开展的“肺结节的发生率及管理”研究也显示:全球肺结节总体发生率约为27%,中国人群与非中国人群发生率无显著差异。

结节与癌症的距离有多远?

结节究竟是什么?是癌症的前兆吗?

简单地说,结节是一种影像学上的描述,而不是最终的疾病诊断。作为常见的临床表现,结节只是通过医学影像检查看到的体内的小团块,它就像是一个“信号”,提醒人们关注和查明其背后的原因。

在人民卫生出版社出版的《内科学》教材中,没有将“结节”定义为独立疾病,而是作为一种描述性病理或影像学表现的术语。书中对结节的阐述始终与具体器官、病因及病理性质结合,强调其是疾病的表现而非疾病本身。

西医对结节的认知始于100多年前。1887年,由于当时影像学技术尚未诞生,英国医生乔纳森·哈钦森首先在皮肤上观测到了可触可见的结节,表现为面部和肢体多发性突出表面的皮肤损害。

1899年,挪威皮肤科医生凯撒·伯克提出“多发性皮肤良性类肉瘤样变(sarkoids)”这一概念,结节病(sarcoidosis)由此而来。

传统中医对这类身体异常也有自己的认识,称其为“瘿病”(颈前喉结两旁结块肿大),“痰核”(皮下肿起如核的结块),“乳癖”(乳腺组织的良性增生)等。

公众对结节的焦虑,多源于将结节与癌混为一谈。但这个被无数人反复揣摩的风险,其实远没有想象中那么迫近。

例如,甲状腺结节的恶性比例约为5%。乳腺结节中绝大多数属良性病变,恶变率很低。肺结节虽情况相对复杂,但95%以上仍为良性,其评估需结合尺寸、形态、密度、生长速度及患者历史等多因素。

多位受访专家表示,大多数被发现的结节都不是癌,之后也极少会转化为癌。它们就好比身体上的一种“岁月痕迹”,如同眼角的皱纹、渐生的白发一般,无需干预。

这些大小不一的小团块形成原因多样,可能是由组织增生引起的,也可能是身体炎症所致,又或是良性或恶性肿瘤。不同成因的结节,在性质上天差地别。

从发生部位看,肾、肝脏、卵巢、子宫等器官都有可能发现结节,但实际检查中,三类结节最常见:甲状腺结节、乳腺结节、肺结节。这三类常见结节的恶性率普遍不高。

以甲状腺结节为例。据中国医学科学院肿瘤医院头颈外科副主任医师李德志介绍,临床数据显示,甲状腺结节仅5%左右是甲状腺癌。从医近30年的他还补充说,如果刚开始确诊是良性甲状腺结节,最后变成恶性的概率是极低的,不超过0.5%。

山东省健康管理协会甲状腺结节防治分会主任委员、济南市人民医院普外科主任医师张延涛进一步解释:甲状腺结节包括结节性甲状腺肿、腺瘤、炎症性结节等良性结节,以及恶性结节如甲状腺癌。良性结节仅在生长到影响外观或有压迫症状时需要外科干预。大多数甲状腺恶性结节在被发现时就是恶性的,已经被判断为良性结节的患者无需过多担心。

乳腺癌方面,北京协和医院西单院区乳腺外科主任周易冬表示,大多数乳腺结节都是无需临床干预的良性结节,如乳腺增生、乳腺囊肿、乳腺纤维腺瘤、脂肪瘤等。这些结节,特别是一些“瘤”听上去吓人,但恶变的概率很低,定期复查即可,不需要特殊处理。

周易冬近年来在临床上耐心劝退了不少盲目要求手术的中青年结节患者。“像这种边界清晰、形态规则的纤维腺瘤,恶变率不到1%,手术创伤反而可能影响乳腺结构和哺乳功能。”周易冬结合患者的超声影像举例说。

至于肺结节,情况复杂一些,恶化概率比其他两大常见结节高,良恶性需结合大小、密度形态、生长速度以及患者年龄、有无家族病史、吸烟史等因素综合判断。

但肺结节也与肺癌相距甚远,两者在医学上有本质的区别。感染后留的瘢痕,肺内的一个淋巴结等,都可以形成肺结节。如果在影像学报告上看到肺里有微小结节,4毫米及以下的结节在成年人中较为常见,不需要担心。4毫米以上的非钙化结节,有可能是恶性肿瘤,但也不必恐慌,结节与肺癌的发病率相差数百倍。

“95%以上的肺结节都是良性的,没有必要特别紧张。而且随着近年来诊疗手段的提升,很多肺癌在早期阶段即被发现,并及时干预了,治疗效果很好。”北京大学人民医院副院长、世界胸心外科领域学术组织美国胸心外科学会(AATS)会员杨帆在门诊中常以这些话为患者纾解焦虑。

国际放射科学术组织弗莱施纳学会发布的医学指南明确建议,对小于6毫米的肺微结节,通常只需年度随访即可。

有一些种类的肺癌的确由肺结节转化而来,但其转化速度极低,癌变的速度可能还赶不上人体衰老的速度。

结合40多年临床经验,首都医科大学宣武医院胸外科首席专家、中国癌症基金会全国控烟与肺癌防治协作组组长支修益表示,例如原位癌、微浸润腺癌等,确实起源于肺结节,但其演变速度像乌龟爬行一样慢,很多肺结节人群十年、二十年结节都没有明显增大。只要坚持每年复查胸部薄层CT,往往终身都不需要临床干预。

一些患者选择过度治疗,将不需要外科干预的结节直接切掉,认为这样可以根除对结节癌变的担忧、卸下心头的“思想包袱”。但这样的“一切了之”,真的明智吗?

支修益说,肺结节外科手术同时会切除比结节大几十倍,甚至近百倍的健康肺组织,这将导致患者老年以后肺功能受到很大影响。

“见着结节就切,肯定是错误的。”他强调,“我们鼓励肺结节人群摒弃‘结节治愈’的理念,在定期复查的前提下接受与结节共存,就像接受身体的皱纹和白发一样。”

为什么肺结节比甲状腺结节和乳腺结节癌变的风险高一些?时占祥解释,甲状腺和乳腺所在的器官往往受激素及局部炎症等因素影响而出现结节,但细胞变异小,癌变风险极低;而肺组织通常暴露于各种环境污染等高危因素,容易诱发基因突变和细胞异常。

如果部分患者的结节不幸发生恶变呢?

时占祥表示,由结节发展而来的癌症,尤其是在早期发现的情况下,总体而言恶性程度较低,治愈率高。

“大多数癌症之所以可怕,核心原因在于其具有转移特性。”他说,“一旦发生转移,病情往往难以完全控制。但因结节引起的甲状腺癌和乳腺癌基本是原发性的,它们的转移率低、相对稳定,治疗难度小。”

也有少部分结节恶变后风险较高,存在转移扩散的危险性。时占祥补充道,例如,少数与遗传因素相关的乳腺癌进展速度较快。此外,部分与结节关联度不高的肺癌也比较凶险,一些年龄较大、有家族病史、长时间暴露在污染环境中等的高危人群需重点警惕。

所谓“越来越多”与技术发展正相关

专家和业内人士将近年来结节检出率增高的原因主要归结为两点:医学技术进步和体检普及。其中,医学检测水平的提高是检出率攀升的首要因素。

随着科技发展,CT、B超等检测仪器精密度极大提高,使得更微小的结节得以被检出。

“举例来说,传统胸部X线片难以发现1厘米以下的病灶,而目前筛查肺结节的最佳方法低剂量螺旋CT(LDCT)则可以像切西瓜一样,一层层(薄至1毫米)扫描肺部,并通过人工智能快速标记图像中的可疑结节。”中国医学科学院肿瘤医院山西医院胸外科主任廉建红解释说,“这相当于在人体内安装了‘高清摄像头’,让3毫米以下的微小结节无所遁形。”

这种“无死角”的检测导致肺微小结节呈“井喷式”被检出,在帮助早预警健康隐患的同时,也在一定程度上加重了患者的焦虑。

支修益曾遇到过一个案例:一名患者在LDCT检查后,AI提示其肺部存在7个微小结节,患者陷入过度忧虑,拿着报告向医生反复确认病情。

支修益发现,AI标注的大多是直径仅2毫米左右的肺微结节,这类结节在过去凭医生肉眼都难以发现,更不需要任何干预。他呼吁,应为AI的肺结节标注设置合理门槛,避免因过度识别微小结节引发不必要的焦虑。

体检普及是结节检出率攀升的另一个重要原因。

在中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科副主任医师齐立强看来,过去人们大多有了明显症状才去就医,如今随着健康意识不断提升,越来越多的人积极参与体检。

从“被动就医”到“主动体检”,不仅源于大众健康观念的升级,也得益于相关检查可及性的改善。

比如,近年来我国将CT纳入医保范围,部分省份CT检查价格调整至200元人民币左右。相比之下,美国CT筛查费用要数百美元甚至上千美元,即使有医保,患者仍需承担部分自付费用。加之我国CT设备普及范围不断扩大,从三甲医院下沉至二级医院乃至乡镇卫生院。这些因素使得CT检查迅速普及,结节检出率也随之升高了。

另外,部分商业体检机构通过打出“防癌牌”诱使消费者过度购买体检项目,也是一个“推手”。一些体检机构刻意强调“早期筛查”的重要性,甚至将高分辨率CT、超声等检查包装成“防癌必备项目”。

记者在一家体检机构的宣传资料上看到,“青年标准体检”“深爱爸妈体检”“中老年尊享体检”等项目均包括肺部或胸部CT检查。其中,“中老年尊享体检”项目甚至包含“胸部和头颅双CT”。

某体检机构的数据佐证了这一市场的膨胀:2020年至2023年,包括甲状腺超声、LDCT的高端体检套餐销量增长近320%。相比之下,同期普通体检套餐增长率为40%至60%。

据湖北一名体检机构业内人士透露,有的体检机构刻意强化对结节检出的风险性描述,比如,把微小结节写成“需密切随访”,引导消费者频繁付费检查。

杨帆对此直言:“胸部CT检查哪怕是低剂量CT,其辐射仍会增加恶性肿瘤的发病风险,包括血液肿瘤、甲状腺肿瘤和其他恶性肿瘤。因此,包括我国在内的世界各国的肺癌筛查指南并不建议高危人群以外的普通风险人群接受胸部CT筛查。”

北京大学第一医院甲状腺乳腺外科副主任医师刘倩也认为,“肿瘤早筛基因检测”“全身PET-CT扫描”等动辄上万元的消费项目对健康人群的筛查价值有限。

刘倩建议,选择体检项目时要根据自身情况合理选择,警惕机构通过模糊统计或夸大风险诱导消费;体检结果要咨询专业医生意见,结合专业指南判断随访必要性,不要自行解读。

如何科学干预?

结节的出现,受多种因素交织影响,其中遗传因素、外界环境及不良生活方式都是关键诱因。

某些结节具有遗传倾向。张延涛表示,像甲状腺髓样癌等特定类型的甲状腺结节,以及部分乳腺纤维瘤病例,与遗传因素相关。

环境因素影响不容小觑。“长期暴露于空气污染环境,如工业废气、汽车尾气弥漫之处,或接触石棉、焦油、氡等化学物质,以及遭受辐射,都可能促使结节形成。”张延涛说。

生活方式影响同样重要。北京大学第一医院超声医学科主治医师孟圆峰说,不健康的生活方式,如过度劳累、压力过大、晚睡晚起等会影响内分泌与免疫系统,高热量、高脂肪饮食,蔬果摄入匮乏导致代谢紊乱,这些都容易诱发结节。

感染因素也不容忽视。“细菌、病毒、真菌等病原体感染人体,引发炎症反应,长期的炎症刺激会促使局部组织细胞增生,从而形成结节。”孟圆峰表示。

如果以人群划分的话,结节更易在这三类人中出现:

女性——大量研究发现,女性周期性激素改变以及女性的生殖特点导致激素水平波动较大。乳腺和甲状腺都是激素反应性器官,因此女性两腺疾病的发病率显著高于男性。

据张延涛介绍,我国女性甲状腺结节检出率为39%至52%,比男性高15至25个百分点。这可能因为女性更容易受情绪压力影响。有研究显示,生闷气者患甲状腺结节的风险是不爱生闷气者的3.4倍。

年轻人有结节的情况越来越多——长期熬夜、昼夜颠倒的作息,咖啡奶茶代替白水等不均衡饮食习惯,快节奏的工作压力等导致激素紊乱,成为年轻人容易被结节“盯上”的主要原因。张延涛举例说,我国20至39岁的青年群体甲状腺异常率达47.6%,压力较大的年轻群体应关注甲状腺健康。

肥胖和“三高”人群——体重指数(BMI)较高者结节检出率更高。李德志说,比如超重者患甲状腺结节的风险要高出40%,这与脂肪组织增多和代谢综合征导致的内分泌紊乱,如雌激素水平升高等有关。脂肪组织不仅是能量仓库,更是内分泌器官,它分泌的雌性激素和炎症因子会打乱身体平衡。

已经长了结节,该不该干预、又该如何干预?

周易冬认为,区分“必须立刻处理”和“其实不用担心”的结节很关键。这种差异化管理策略,既能提高早期癌症检出率,又能降低医疗资源浪费和患者身心负担。他特别强调,应避免不必要的激进治疗。

在一些地方,这种差异化管理策略已经得到应用。

上海市松江区新浜镇居民黄先生2023年在体检中通过胸部CT发现了一个直径4毫米的肺结节,随后在当地社区卫生服务中心定期随访。2025年4月的一次体检,发现结节增大到20毫米后,社区卫生服务中心通过医联体“绿色通道”将其转诊至三级医院,经多学科团队评估后对其进行微创治疗。

山西省肿瘤医院呼吸内科副主任郭沁香表示,分级诊疗体系既能避免漏诊高危结节,又能减少低危患者的过度医疗,让诊疗更高效、更有保障。

一套更完善的结节分级诊疗体系正在构建——

最新版中国甲状腺影像报告与数据系统对结节进行评分,通过0至6级分类评估恶性风险;北京等地医疗机构试点“三色分类管理”,红色档案患者缩短随访周期,黄色、蓝色档案只需常规监测,帮助中高风险患者转诊区域中心或三甲医院进行多学科会诊。

一些医学专家特别提示,网络环境可能带来不必要的心理麻烦。

例如,一些自媒体账号打着“健康科普”旗号夹带私货,推销能“消除结节”的保健品或偏方,实则利用恐惧营销。

2023年,某养生博主因宣称“蒲公英茶可消结节”被监管部门处罚,但其误导性内容已在网络上广泛传播。这类骗局往往利用患者对结节的恐惧心理,用“天然”“古方”等话术包装,实则暗藏保健品销售链条。多位中医专家指出,蒲公英作为一味中药与其他中药材配伍使用,对减少结节能够发挥一定作用,但以蒲公英为唯一或主要成分的茶饮是否具有消除结节的功效,目前并未得到有效科学证据,过度饮用反而可能引发腹泻等副作用。

“凡是宣传某种神药一定能治好结节的,都要警惕。宣称‘包治结节’‘一贴就消’的‘神药’有夸大疗效的嫌疑。”周易冬说,结节成因复杂,应经过专业检查才能确定治疗方案。甲状腺、乳腺等特殊部位结节更需谨慎对待,盲目用药、采取按摩等物理治疗可能干扰内分泌系统。

有关部门的一项调查显示,72%的结节患者曾受虚假信息误导,其中15%甚至因滥用偏方导致肝功能损伤。

针对此类虚假信息,国家卫生健康委新闻发言人胡强强表示:一是查证信息源头,国家卫生健康委在其官网设立了“健康科普辟谣平台”,重点定期辟谣一些明显违背科学常识、夸大其词或移花接木的信息;二是警惕绝对化表述,如“根治”“百分百有效”等表述均存疑;三是验证产品资质,正规医疗器械资质可于国家药监局官网查询注册证号。

有受访专家强调配套心理支持的必要性:“需配套建立心理疏导机制,对持续焦虑患者提供相关在线问诊。临床经验显示,一定次数的规律随访后患者焦虑量表评分会有所下降。”

应对结节,定期随访比过度治疗更重要。

支修益说,他每周接诊约100名肺结节患者,不少患者赶来时眼里布满血丝、坐立不安,陪伴看诊的家人也神情紧张。实际上,90%以上的患者肺结节都无需临床干预。

医生还常遇到这样的情况:告诉患者一年复查一次,后者往往半年就复查;要求半年复查的患者,通常两三个月就复查。

“其实,我们确定的结节复查时间是有严格医学依据的,患者没必要自行缩短。”支修益说。

云南省玉溪市人民医院肿瘤中心主任医师钱海洪也感到,临床上约20%的患者有明显的“结节焦虑”。“他们将结节等同于癌症早期,失眠、心慌,还有人执意要进行手术,把不需要干预的结节切掉。”

中国工程院院士钟南山去年曾在一次学术会议上表示,现在发现稍大一点的肺结节就手术,实际上是过度治疗。一些医院肺结节的过度切除率超过20%。

一些医院的绩效考核机制起到推波助澜作用。据一位业内人士透露,在部分医院,切除本无需干预的甲状腺结节、肺结节这类手术,因操作相对成熟、风险较低受到医生和医院青睐——不仅能增加医生个人的手术量,还能拉高医院整体的手术成功率。

钱海洪认为,过度干预既挤兑了医疗资源,又浪费了医保资金,还增加了患者身心和金钱负担,以及可能的术后不良反应。

有医生直言,在临床上劝病人不做手术的时间比劝病人做手术的时间还多。

“‘结节’属于医学范畴,而‘结节焦虑’则是社会心理问题。”辽宁省心理咨询行业协会青少年心理健康专业委员会副主任曾祥云说,当人们发现有结节后在社交圈讨论时,恐慌情绪会扩散。这种现象被称为“群体恐慌”——个体在群体影响下易对某种潜在威胁产生过度反应,造成“心理-生理-社会”多重影响。

医学专家表示,正常健康成年人要重视每年一次的健康体检,留有健康档案。已经发现结节的患者,重点是在医生的指导下进行科学监控。可以请医生先确定结节的病因,再结合结节的大小、边界、数量、生长速度等情况,判断结节性质以及是否需要干预。判断过程中,患者以往的影像资料将成为重要参考。

一旦结节被确诊为癌症,患者应尽快请医生制定个性化、精准化治疗方案,最大程度降低癌症复发转移和对患者日常生活的影响。

不过,要彻底打消结节引发的群体性焦虑,还需要全社会共同搭建理性的桥梁。只有医生秉持专业与良知,体检机构坚守规范与责任,公众提升素养与辨别力,人们才能真正学会“与节共存”。

无论如何,人们应该深刻认识到,科学认知与心理健康,也是健康的重要组成部分。

作者:李恒 王秋韵 顾天成 徐鹏航 李志浩

海报设计:贾稀荃 海报画面由AI生成

(责任编辑:秋彤)

2026-02-21

2026-02-20

2026-02-18

2026-02-16

2026-02-16

2026-02-14