来源:新华网 时间:2025-07-25 20:56:07 热度:519 播放

新华社武汉7月25日电(记者闫睿)蜱虫,俗称草爬子,是一种体形极小的节肢动物寄生物。“蜱虫病”,具有起病急、易误诊、进展快的特点,严重时可危及生命。那么,日常如何科学防护?判断是不是“蜱虫病”,又有哪些检验检测手段?

“蜱虫病”咋得上的?

“发热伴血小板减少综合征”,是一种由大别班达病毒感染引起的新发突发传染病,感染方式主要是经蜱虫叮咬传播,俗称“蜱虫病”。

今年4月份以来,华中科技大学同济医学院附属协和医院收治了多例发热伴血小板减少综合征患者。该院也是湖北省蜱传疾病防治中心。该院感染科主任郑昕介绍,“蜱虫病”主要是经携带病毒的蜱叮咬致病,也有可能因接触“蜱虫病”患者或因本病死亡患者的血液、血性分泌物、排泄物及其污染物等而感染。此外,临床上也发现有接触携带蜱的猫狗等动物而发病的患者。

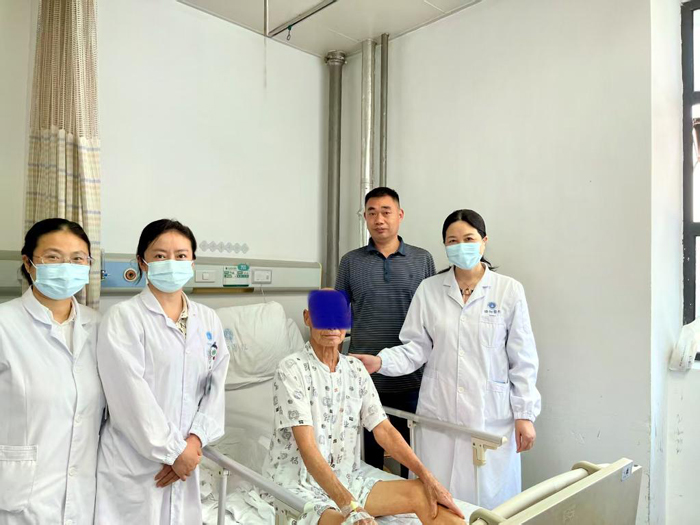

图为郑昕(右一)所在的华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科专家团队,成功救治“蜱虫病”患者。新华社发

郑昕说,患者感染“蜱虫病”后,会出现发热、乏力、肌肉酸痛等症状。起病早期极易被当成普通感冒处理而耽误病情。感染病毒载量低、身体强壮的患者通常症状较轻,多数可自愈。感染病毒载量高、有基础疾病的老年或免疫低下患者易发展为高危人群,如不及时治疗,严重者可在一周左右进展至多器官衰竭,引发血液系统、神经系统、肝肾功能等损伤而导致死亡。

怎么防呢?

郑昕说,要从设好物理屏障、加强化学趋避、做好归后检查三方面进行“蜱虫病”的预防。当进入草丛、林区等区域时,建议穿浅色长袖衣裤、扎紧袖口,避免着凉鞋。对于裸露皮肤处,采取化学驱避法,涂抹含避蚊胺或羟哌酯的驱虫剂,也可以在衣物上喷洒氯菊酯类杀虫剂,防护时间可达6至8小时。离开野外、返回住处后检查衣物上是否有蜱附着,重点检查头皮、耳后、腋窝、腹股沟等蜱虫易附着部位,并立即洗澡。

郑昕建议,对于家中有庭院的,要定期修剪草坪,保持高度在5厘米以下,并清除杂草、落叶,保持环境干燥。对于有宠物的家庭,建议为宠物佩戴防蜱项圈,定期检查动物体表并清除蜱虫。

发现被蜱虫叮咬,不要生拉硬拽以避免虫体残留在体内。正确的拔蜱方式是:用酒精麻醉蜱虫,以尖头镊垂直向上缓慢拔出蜱虫。拔除后以碘伏消毒叮咬处,密封保存蜱虫样本供检测。

与此同时,要做好自我监测。应注意有无发热、乏力等症状,并动态监测血液中白细胞和血小板有无下降。一旦确诊为“蜱虫病”, 应尽快服用法维拉韦,并到医院就诊。

是不是“蜱虫病”,怎么检测呢?

郑昕说,诊断“蜱虫病”的金标准是病毒核酸检测。但由于该病好发于农村、山区等环境,开展传统核酸检测需要借助PCR(基因扩增)实验室,但基层医疗条件有限,往往不具备快速确诊的条件,容易延误治疗时机。

瞄准这一痛点,郑昕教授带领医工交叉团队,在国内外率先研发了一款快速检测蜱虫病毒试剂盒,已通过国家发明专利初审,正开展多中心临床研究。

图为研制的快速检测蜱虫病毒试剂盒。新华社发

“试剂盒覆盖全球流行的大别班达病毒毒株,灵敏度较常规技术提升10-100倍,病毒潜伏期、低载量仍可精准识别,极大降低漏诊率、误诊率。”郑昕说,有了这款试剂盒,可在45分钟内完成病毒核酸定性、定量检测,且能动态监测病毒载量变化。

“极简化的操作流程,可突破传统实验室空间限制,乡镇级基层医疗机构也能自主开展,便于医生早发现、早诊断、早治疗。”郑昕说,团队最近还研发了蜱虫病重症风险预测AI模型,可将试剂盒数据与之联网。这样,基层医生也能快速评估“蜱虫病”患者重症风险,达到科学分级诊疗,精准救治。

(责任编辑:秋彤)

2026-02-14

2026-02-13

2026-02-13

2026-02-13

2026-02-13

2026-02-13